Trocknet der Bodensee aus?: Nach der Dürre ist vor der Flut!

Die Bilder vom Bodensee sind dramatisch: Der ausbleibende Regen der vergangenen Wochen hat den Wasserstand von Deutschlands größtem See extrem sinken lassen. In Konstanz beispielsweise hat das Niedrigwasser die Landverbindung zur Dominikanerinsel am Stadtgarten freigelegt. In weiten Teilen des Sees ist der Grund bereits sichtbar.

Was fehlt, sind Regen und Schmelzwasser aus den Bergen. Besserung ist nicht in Sicht: Auch für die kommenden Tage sind keine Niederschläge angekündigt. Das hat weitreichende Folgen: Der Bodensee ist nicht nur ein regionales Wasserreservoir, sondern auch ein wichtiger Indikator für den Zustand des Rheins – einer der zentralen Wasserstraßen Deutschlands.

Bei Niedrigwasser des Flusses, wie etwa 2003, 2018 und 2022, kann die Treibstoffversorgung in Westdeutschland, die teils auf den Schiffsverkehr angewiesen ist, massiv gestört werden. Auch französische Kernkraftwerke sind betroffen: Jedes Jahr zwingt die anhaltende Sommerdürre die Betreiber, ihre Anlagen aufgrund mangelnden Kühlwassers herunterzufahren.

Jan Kixmüller ist Redakteur im Ressort Wissen & Forschen des Tagesspiegels. Er hat Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert und arbeitet seit 2001 als Redakteur für Wissenschaftsjournalismus.

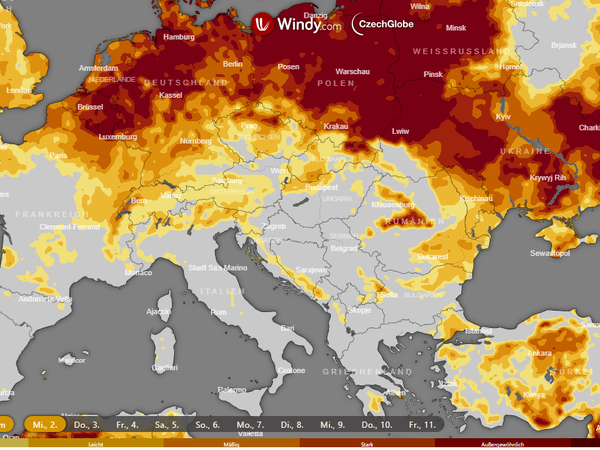

Die nächsten Alarmsignale lassen nicht auf sich warten: Februar und März waren in Deutschland deutlich zu trocken – und europaweit war der März sogar der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Besonders im Norden Deutschlands lag die Bodenfeuchte in den oberen Schichten bis zu 20 Prozent unter dem langjährigen Minimum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

In Osteuropa zeigt sich eine seltene Entwicklung: Die Abweichungen von den üblichen Bodenfeuchtewerten sind außergewöhnlich hoch – ein weiteres Warnzeichen für den fortschreitenden Klimastress.

© Clim4Cast

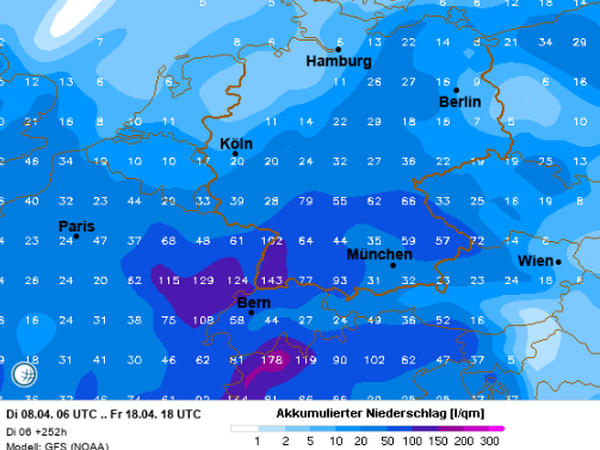

Droht sich die Dürre der Jahre 2018 bis 2022 in Deutschland zu wiederholen? Nicht unbedingt. In dieser Woche fällt zwar kaum noch ein Tropfen Regen. Doch ab dem Wochenende drehen die Wettermodelle: Mit einem kräftigen Frühsommer-Schub in der Karwoche kommt auch feuchtere Luft zu uns.

Noch kein Grund für eine Dürrewarnung

Ab Mitte April könnte es vor allem im Westen Deutschlands wieder etwas regnen und Gewitter geben. Was auch die Einzugsgebiete von Rhein und Bodensee betreffen dürfte.

Aktuell gibt es zwar Anzeichen für eine zunehmende Trockenheit, aber bislang bestand noch kein Grund für eine Dürrewarnung. Von zwei oder drei Monaten lässt sich auch noch nicht auf ein ganzes Jahr oder länger schließen. In den Jahren 2022 und 2023 drohte der Gardasee stellenweise auszutrocknen – 2024 trat er bei Rekordpegelständen fast über die Ufer.

Kein Grund zur Sorge also? Doch! In den vergangenen Jahren ließ sich eine Zunahme der Frühjahrestrockenheit beobachten, ausgerechnet in der Zeit, in der die Natur dringend Wasser braucht. Trockenperioden hat es zwar schon immer gegeben, aber in den vergangenen Jahren sind sie sowohl in Deutschland als auch weltweit deutlich extremer geworden. Ein Grund dafür ist der Klimawandel.

Der Wechsel zwischen extrem trockenen und ungewöhnlich nassen Jahren wird immer heftiger – und wir sind darauf nicht vorbereitet.

Jan Kixmüller

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Der Wechsel zwischen extrem trockenen und ungewöhnlich nassen Jahren wird immer heftiger – und wir sind darauf nicht vorbereitet. In einem Jahr führen ausgedörrte Böden zu massiven Ernteausfällen, im nächsten sorgen Rekordniederschläge für Überschwemmungen ganzer Regionen – wie zuletzt wiederholt in Süddeutschland und von Österreich bis Polen.

© GFS/NOA/Wetteronline

Überschwemmungen richten enorme Schäden an, doch sie lösen die Wasserknappheit nicht. Sturzfluten rauschen oberflächlich ab, ohne die Böden nachhaltig zu durchfeuchten. Wertvolles Süßwasser fließt zunehmend ungenutzt in die Ozeane.

Noch sind die tieferen Bodenschichten gut mit Wasser versorgt – ein Nachhall der nassen Jahre 2023 und 2024. Doch in den oberen Schichten kündigt sich bereits wieder Trockenheit an. Wie sich Niederschläge auf längere Sicht entwickeln, bleibt auch für Meteorologen nach wie vor unvorhersehbar.

Aber eines ist sicher: Überschreiten wir dauerhaft das 1,5-Grad-Ziel – und darauf steuern wir zu, wenn der Klimaschutz nicht endlich greift –, wird der Wechsel zwischen Dürre und Flut noch dramatischer. Schon heute gilt: Nach der Dürre ist vor der Flut.