Berlin-Thriller „Skin City“: Die Kunst, die Stadt und der Tod

Zwanzig Minuten, das ist die Frist. Sobald Koba und sein Kumpan in ein Haus eingestiegen sind, läuft die Uhr. Weil neuerdings in vielen Wohnungen Kameras installiert sind, die auf Bewegungen reagieren und ihre Aufnahmen auf die Handys der Besitzer spielen.

Koba und Begleiter kommen immer durch die Gärten. Sie klingeln, aber meist reagiert niemand. Wundern sich über die Deutschen, die stets ihre Türen abschließen und meinen, damit kämen sie durch. Aber immer ist irgendwo ein Eingang, der sich aufhebeln, ein Fenster, das sich öffnen lässt. Schnell rein, schnell wieder raus.

Johannes Groschupf erzählt in seinem Thriller „Skin City“ von einem Berlin im Ausnahmezustand. Sommer 2024. Tagsüber brüht die Hitze, nachts ziehen Gewitter mit fernem Grollen über die Stadt. Aber niemals regnet es. „Die Hitze kroch in die Häuser, nistete im Asphalt, flirrte auf dem Wasser des Landwehrkanals.“

Koba, Levan und Toma kamen erst vor kurzem aus Tiflis nach Berlin. Nun cruisen die Georgier in einer Benz-Limousine durch Außenbezirke und Vororte, mit einer Liste von 80, 90 vielversprechenden Häusern, ausbaldowert von zwei Kollegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

© imago/Schöning/IMAGO/Schoening

Drei Adressen sollen sie pro Tag abarbeiten. Sie erbeuten Schmuck, Uhren, erstaunlich viel Bargeld. 12.000 Euro aus einem Hausbesuch, das ist „gute Arbeit“. Das Risiko hält sich in Grenzen, nur fünf Prozent der Einbruchsdelikte werden aufgeklärt.

Koba, 23 Jahre alt, „stark und stolz“, klaut seit seinem zehnten Lebensjahr. Levan, der Fahrer, ist ein Junkie, fiebrig und flatterhaft. Und Toba der Neffe vom Boss in Tiflis, bei dem sie ihre Beute abliefern müssen. Koba will mit seinem Anteil nach Kanada, ein neues Leben beginnen.

Berlin ist wie Tiflis

Seit er die Hochhausblöcke von Marzahn gesehen hat, weiß er, dass Berlin auch nicht besser ist als Tiflis. „Plattenbauten, Kartons mit lauter kleinen Schachteln.“ Mehr Farbe auf den Fassaden, aber ähnlich kaputt und marode.

Groschupf beherrscht die Kunst, Berliner Lebenswelten zu beschreiben, ohne Klischees zu bemühen. Schon in seinem herausragenden Krimi-Debüt „Berlin Prepper“ (2019) hat er die ins Dystopische versinkende Stadt so plastisch und präzise geschildert, dass der Leser die Wege, die der Protagonist durch Kreuzberg und Treptow zurücklegt, bequem ablaufen könnte.

Es folgten mit „Berlin Heat“ und „Die Stunde der Hyänen“ weitere Großstadtthriller und zwei Auszeichnungen mit dem Deutschen Krimipreis. Bessere Berlin-Krimis hat seit Ulf Miehe, Jörg Fauser und Pieke Biermann niemand geschrieben.

In „Skin City“ führen die topographischen Erzählfäden von Malchow, Bernau und Dahlem ins Stadtzentrum. Die Polizistin Romina Winter fahndet nach den Gangstern, erst von einer Lichterfelder Wache aus, dann in einer Sonderkommission.

Sie ist die erste Romni, die einen Abschluss in der Berliner Polizeiakademie geschafft hat. Und in Tegel verlässt der Hochstapler Jacques Lippold das Gefängnis, nach zweieinhalb Jahren Haft wegen Betrugs. Er weiß, wie man Menschen rhetorisch um den Finger wickeln kann, und ist ungemein gewaltbereit.

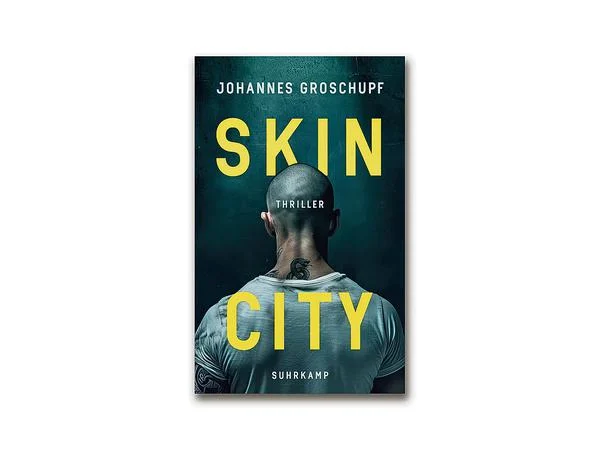

Zum Buch

© Suhrkamp

Johannes Groschupf: Skin City. Suhrkamp, Berlin 2025. 233 Seiten, 17 €.

Einbrüche mögen lukrativ sein, aber noch mehr Geld lässt sich mit Kunst verdienen. So gleitet der Thriller zwischenzeitlich in ein anderes Genre, in „Skin City“ steckt eine Satire auf den Kunstbetrieb. Zu den Schauplätzen zählt der ehemalige Reichsbahnbunker an der Reinhardtstraße, in dem der Sammler Christian Boros zeitgenössische Kunst präsentiert.

Technonächte im Bunker

In der Nachwendezeit, als der Bunker noch ein Club war, lief dort Gabba-Techno, und Lippold vertickte Aufputschpillen. Heute kann man Exponate wie eine gelbe Baggerschaufel bestaunen, die mit Edelsteinen besetzt ist.

Ist das schon konsumkritisch oder einfach bloß lächerlich? Auf Rainer Fettings Gemälde „Mad Clown“, das auf einer süffisant geschilderten Auktion in der Villa Grisebach versteigert wird, lacht jedenfalls ein Hanswurst mit aufgerissenem Gesicht. Großkünstler wie Jonathan Meese, Neo Rauch oder Cornelia Schleime kommen vor, und ein prominenter Anwalt, „Goldhelm“ genannt, fällt auf Lippold rein, der sich nun als Kunstberater ausgibt.

Der leutselige Jurist hat eine Ausstellung aus New York nach Berlin geholt, besitzt gute Drähte in die Politik und lässt sich unschwer als Peter Raue identifizieren. Ähnlich wie Christoph Peters‘ Buch „Innerstädtischer Tod“, das ein Galerist verbieten lassen wollte, funktioniert „Skin City“ auch wie ein Schlüsselroman.

Natürlich wird es dann noch blutig. Die knallharte Ermittlerin Romina verliebt sich, was sich als fatal erweist. Und der erste von zwei Showdowns findet in der Herrentoilette des Hotels Adlon statt.